- ホーム

- ニホンのくらしとは?

ニホンのくらしとは?

わび・さび、色彩など日本独自の美的感性は、海外から高く評価されています。しかし、日本国内では、海外文化や先進的な技術に対する関心が高く、日本古来の伝統に対する関心が薄くなりつつあるように感じます。

伝統的なものは「古い」と認識されつつある中で、日常生活ではファッショナブルで低価格な工業製品が数多くみられるようになり、また、これらが生活における「普通」と認識されるようになりました。

時代を超えて受け継がれるべき文化がある一方で、生活様式や人々のモノに対する考え方は、時代とともに変化していきます。

そんな現代日本へ、私たちが提案するのは「ニホンのくらし」という考え方です。

今の時代を生きる人々が、肩ひじを張らず、素材やぬくもりを感じられるような自然体なくらし。私たちは、グローバルな感覚を日本らしくアレンジし、今を生きる人へ新しい「普通のくらし」を 提案することを目指しています。

国産材の利用

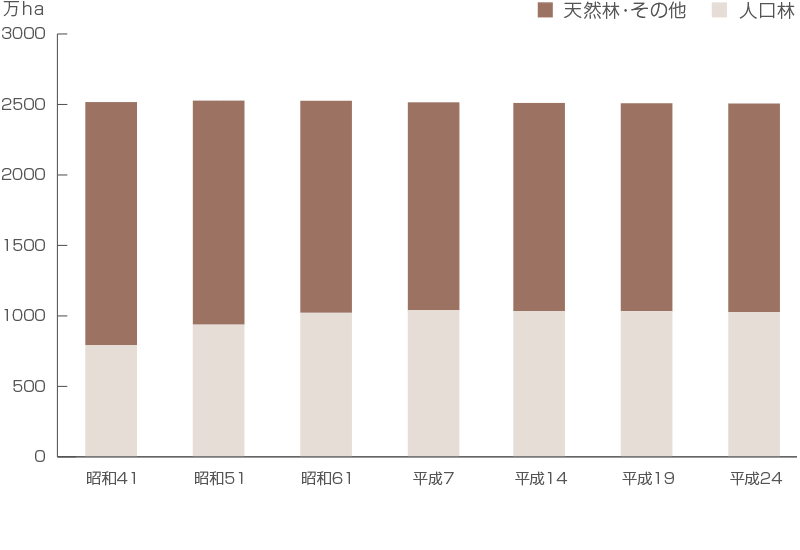

日本は、国土の67%が森林に覆われ、その面積は2,500万haで過去40年間ほぼ横ばいとなっています。その内の1,000万ha(約40%)は人工林で、戦後の拡大造林を経て、この40年間で約30%増えています。

日本の森林面積の推移

データ出所:林野庁「森林資源の状況(平成24年3月31日現在)」

1年あたりの増加量でみると、東京ドーム約70個分づつ増えているのです。

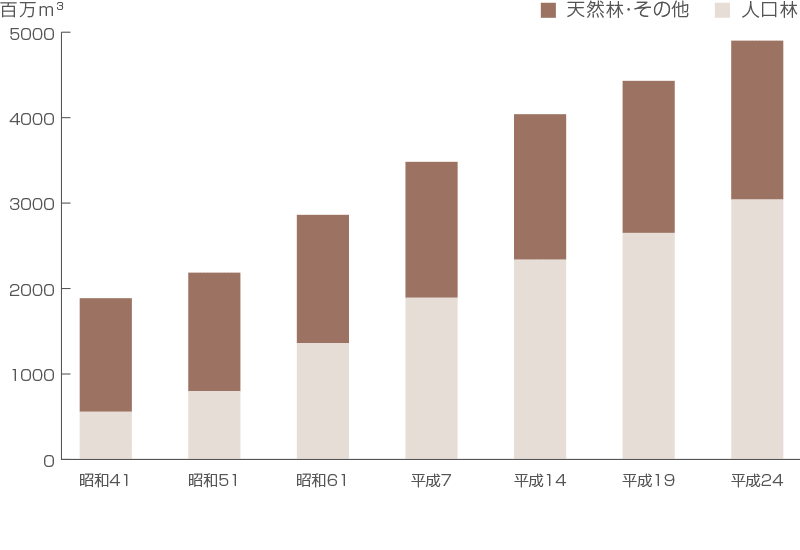

日本の森林蓄積の推移

データ出所:林野庁「森林資源の状況(平成24年3月31日現在)」

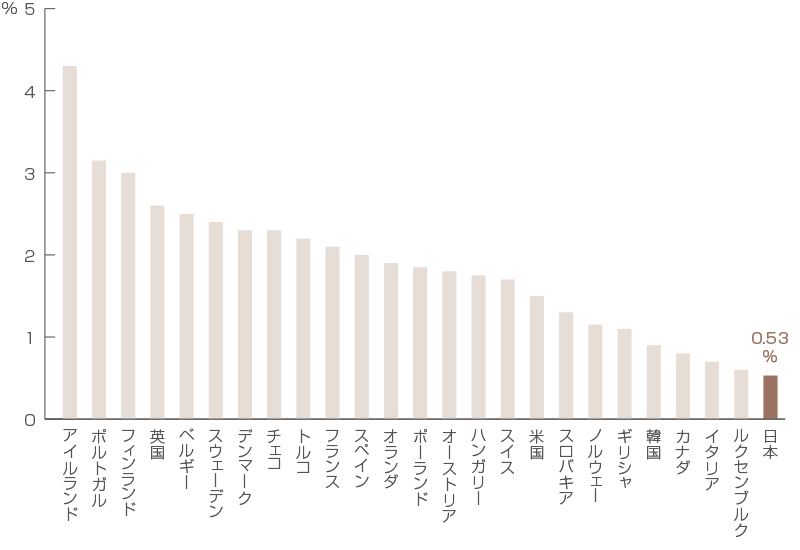

しかし、日本の森林蓄積に対する伐採率は諸外国と比べて低く、自国の木材を使っていないことがよくわかります。

自国の森林資源に対する年間伐採量

出典:OECD加盟国の森林蓄積量に対する年間伐採量の比率/「なぜ、いま木の建築なのか(学芸出版社)」有馬 孝禮著

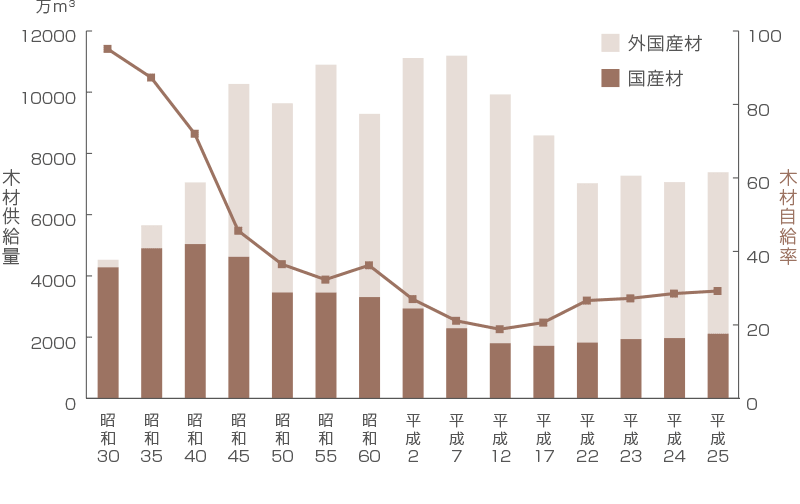

日本の木材供給量と木材自給率の推移

木材需給表(林野庁)より

木材自給率は約28%といわれており、増えるばかりで使われない現状によって、森林が荒廃し、さまざまな環境問題などを引き起こす要因の一つとなっているのです。

このような背景のもと、農林水産省では、平成32年(2020年)までに国内の木材自給率を50%以上に引き上げ、低炭素社会の実現を目標とした「森林・林業再生プラン」を策定し、国産材の効率的な加工と流通体制を整備し、国産材の利用拡大を推進しようとしています。

国産材を利用することは、輸入材に比べ、輸送におけるエネルギーを大幅に削減でき、CO2の排出量を削減することができるため、環境負荷低減と地球温暖化対策となります。

また、計画的に植樹と伐採を行うことで、地球温暖化対策のみならず、国内林業が活性化し、地域経済の活性化につながります。

ニホンのくらしでは、国産材を取り巻く課題を解決し、国産材の利用を推進するべく、さまざまな取り組みを行っています。

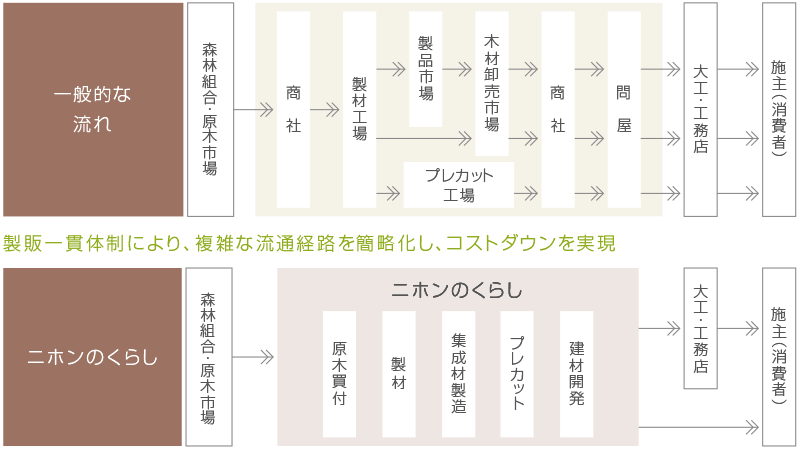

木材の流通革命

これまで、国産材を取り扱う製材工場は中・小規模事業者が多く、また、流通においても、小規模かつ分散的で多段階を経る構造であることから、総じてコストダウンが進んでいませんでした。

このため、木材産業の流通部門においては、原木が安定的に供給される仕組みづくりと、需要者ニーズに的確かつ迅速に対応できるような、製品流通の効率化と低コスト化が求められています。

「森林・林業再生プラン」にも盛り込まれていますが、路網整備による安定供給の実現と山元への利益還元によって、強い国内林業が確立されます。

ニホンのくらしでは「森林・林業再生プラン」を踏まえ、安定供給と競争力のある価格を実現するため、製造小売りの概念を取り入れ、ひのき・杉の原木を直接購入し、原木購入~製材・集成材生産~プレカット~施工現場に至る全工程を一元管理しています。