耐震性

繰り返しやってくる地震に対して粘り強さを発揮する、高耐震・断熱パネル工法 とピン工法を組み合わせた独自の耐震構造で、大切な住まいを守ります。

地震に強い、高耐震・断熱パネル工法

設計自由度が高く、将来の増改築に対応しやすい「木造軸組工法」と、耐震性に優れ、気密・断熱性の高い「ツーバイフォー工法」の二つの工法それぞれの長所をもちあわせた合理的な工法です。

従来の木造軸組工法とは違い、柱・梁・面材で支える耐震性・断熱性に優れた工法です。

断熱材にはEPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)を使用しており、吸水や透湿による水分蓄積が小さく、経年変化が少ないので長期にわたって断熱性能が維持されます。

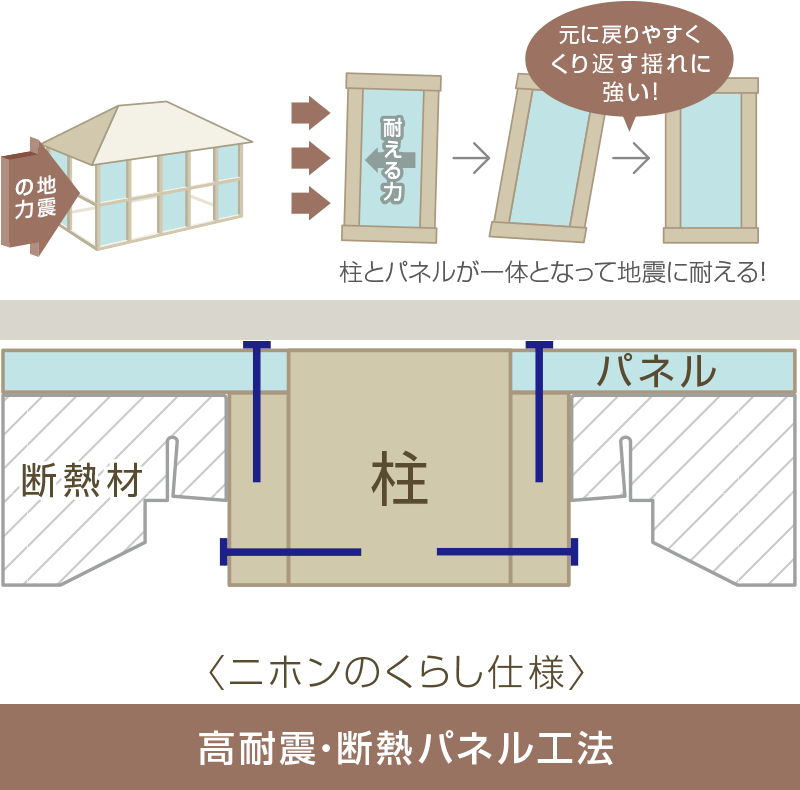

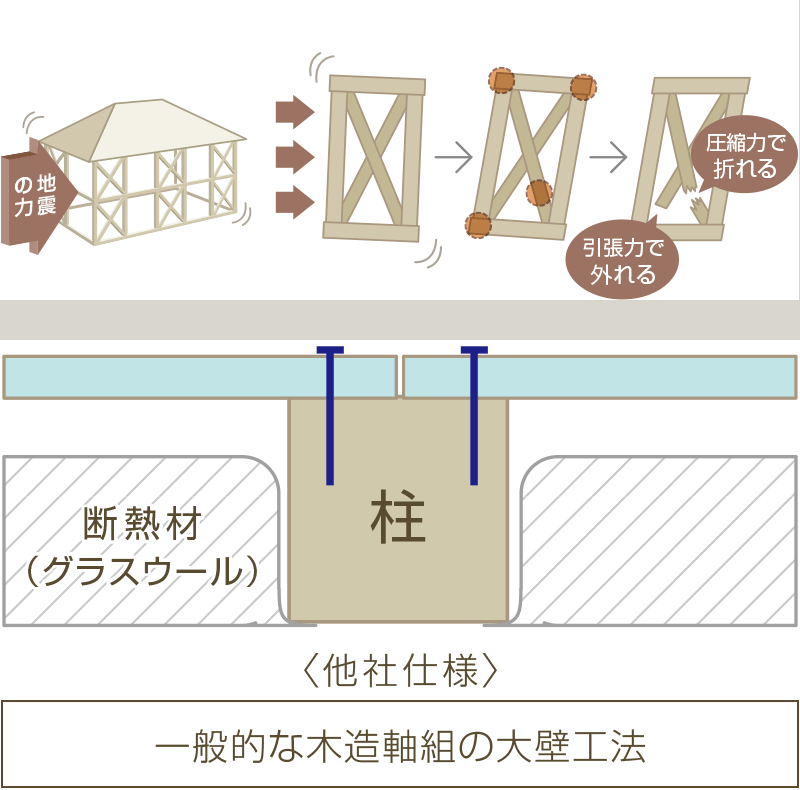

「高耐震・断熱パネル工法」と「一般的な木造軸組工法」との比較

高耐震・断熱パネル工法

外壁部分に耐震パネルを加えることで、「点」ではなく「面」で地震等の力を受けて分散させるため、ねじれや変形が起こりづらい工法

一般的な木造軸組工法

外部からの力を「点」で受けるため、地震の力により、ゆがみや変形が起こりやすい工法

「パネルの組込み方」の他社との違い

柱に直接面材を固定するのではなく、柱と柱の間にパネルを組込み、より多くの箇所で固定することで力を分散し、地震に対して粘り強さを発揮します。

高耐震・断熱パネル工法検証実験

〈大壁パネルの1.5倍、筋交い工法の2倍の粘り性能を実証〉

ニホンのくらしで採用している高耐震・断熱パネル工法の耐力壁(以下、真壁パネル)と、一般的に広く採用されている大壁パネルと筋交い工法の耐力壁に対して、実験を行いました。

繰返し起こる地震に対する性能(粘り性能※)を比較した結果、大壁パネルの1.5倍、筋交い工法の2倍の粘り性能が確認できました。

※繰返してやって来る地震に対する性能(粘り性能):建築基準法や住宅性能表示制度に規定されている構造躯体の性能評価は、それぞれの構造の建物の損傷、倒壊する変形角を一律で設定して、地震に対する許容変形角を定める(層間変形角)もので、同じ構造においては、損傷や倒壊に至る変形角に違いがあることを考慮していません。それに対して、熊本地震における前震、本震などの繰返し起こる揺れに対して、より大きな変形角でも安定した耐力が得られること(粘り性能)が建築業界において注目されつつあります。

実験に使用した耐力壁の仕様

| 名称 | 詳細 |

|---|---|

| 真壁パネル | 壁倍率4.0倍、金物仕口、構造用合板t12、真壁、床勝ち、大臣認定FRM-0339 |

| 大壁パネル | 壁倍率4.0倍、在来仕口・金物、構造用合板t12、大壁、建設省告示1100号 |

| 筋交い工法 | 壁倍率4.0倍、在来仕口、たすき掛け筋交い45×90、建設省告示1100号 |

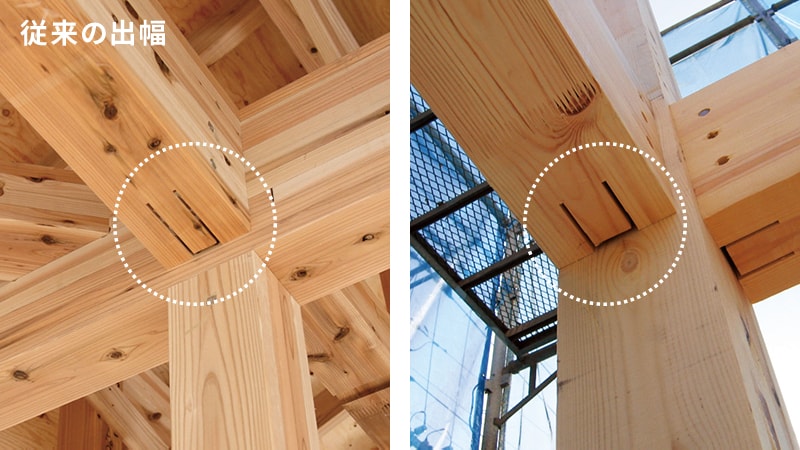

ピン工法〈ストローグ工法〉を採用

一般的な木造軸組工法は、仕口加工による柱の欠損量が多くなるため強度が低下し、また、施工者による精度のバラつきが出てしまいます。

一方、ピン工法は施工・金物の取り付けがより簡単で、安定した精度を保つことができます。

ストローグ工法で使う金物「Node.HSS」は、一般的なピン工法で使う金物よりも、さらに出幅が小さくなり、欠損が少なくなるため、木材の変形や柱・梁の接合部のズレが小さくなります。

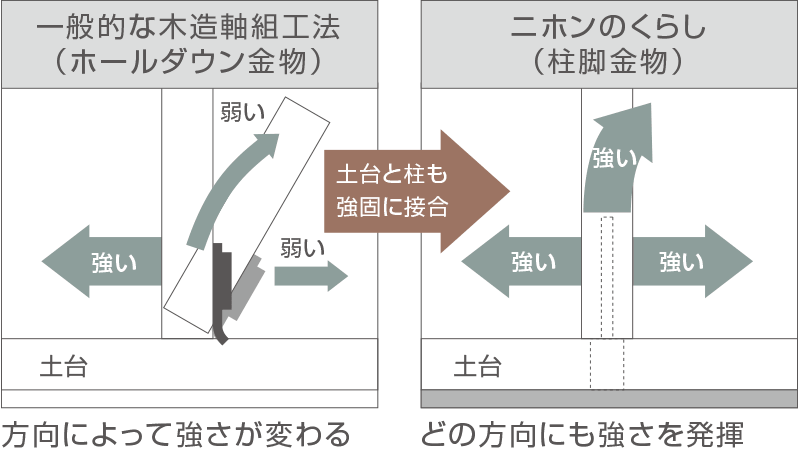

接合強度を比較

土台と柱の関係

耐震等級3※を標準設計仕様としています。

品確法で定められている耐震等級3に基準は、「数百年に1度程度発生する地震(震度6強~震度7程度)による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。また、数十年に1度程度発生する地震(震度5強程度)による力の1.5倍の力に対して構造躯体に著しい損傷を生じない程度。」とされています。

※一部、敷地等の制約条件により、耐震等級2となる場合があります。

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

- 3

- 極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、

崩壊等しない程度

- 2

- 極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して倒壊、

崩壊等しない程度

- 1

- 極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度